© Privat | Porträt Astrid Schmeling

Kulturkopf | Astrid Schmeling

Astrid Schmeling lebt Neue Musik. Als Gründungsmitglied des renommierten Ensemble L'ART POUR L'ART prägt die Flötistin seit über 40 Jahren die Neue Musik international, als Pädagogin brachte sie jungen Menschen und Musiker*innen das Hören, musikalische Experimentieren und Komponieren nahe, als Veranstalterin organisiert sie mit dem Ensemble eine der hervorragendsten Konzertreihen für zeitgenössische Musik in Niedersachsen – ZuHören in Winsen – und als Schriftführerin im Verein Musik 21 Niedersachsen stärkt sie die Sicht- und Hörbarkeit der Neuen Musik in Niedersachsen. Wir stellen Astrid Schmeling als niedersächsischen Kulturkopf vor.

Direkt zur Website des Ensembles L'ART POUR L'ART

© Ensembles L'ART POUR L'ART | Die Gründungsmitglieder des Ensembles L'ART POUR L'ART: Michael Schröder, Astrid Schmeling und Matthias Kaul

Im November 2024 erhielt Astrid Schmeling für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Vermittlung und Förderung Neuer Musik, sowohl auf der Bühne als auch in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen die Ehrennadel des FEM, der Fachgruppe E-Musik (FEM) des Deutschen Komponist:innenverbandes e. V. In seiner Laudatio auf die Preisträgerin sagte Prof. Dr. Rainer Nonnenmann: „Weitgehend ohne institutionelle Verankerung, ohne Unterstützung durch eine Organisation und ohne finanzielle Absicherung hat sie – zusammen mit ebenso freiberuflich aktiven Kolleg*innen – selber ein Ensemble gegründet, selber eine Konzertreihe aufgebaut, eine Kompositionsklasse ins Leben gerufen und viele Male durchgeführt, eine Spielstätte bekannt gemacht, ein Netzwerk aufgebaut, einen Förderverein initiiert, und all das über viele Jahre am Leben gehalten.” Er charakterisiert Astrid Schmeling als Musikerin mit sehr viel Energie, Geduld, Hartnäckigkeit, Gestaltungswillen, Arbeits- und Kraftaufwand. Für all die Facetten ihres künstlerischen, musikalischen Lebens braucht sie auch genau dies.

Astrid Schmeling wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und studierte Flöte bei Aurèle Nicolet und Klavier bei Wilhelm Behrens an der Musikhochschule in Freiburg, einer Hochburg für Neue Musik. Begeistert vom Gestenreichtum, der Bewegtheit und der Rhetorik in der Neuen Musik entwickelte sie ihre musikalische Praxis in diese Richtung. 1983 gründete sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner, dem Schlagzeuger Matthias Kaul, und dem Gitarristen Michael Schröder in Hamburg das Ensemble L'ART POUR L'ART. Gemeinsam fanden sie kurze Zeit später im Alten Forsthaus Habichtshorst in Winsen an der Luhe einen Kreativ-, Arbeits-, Konzert- und Lebensort.

Hier entstand auch die hochgelobte Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen, ein bundesweit bewundertes Vorzeigeprojekt aus Niedersachsen für die Förderung des musikalischen Nachwuchses. Astrid Schmeling, die auch an diversen Hochschulen unterrichtet hat, und Matthias Kaul unternahmen in den halbjährigen Kursen Klangerkundungen und „Horchbildung” mit bis zu zehn Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 19 Jahren. Die Erfahrung der klanglichen Vielfalt von Instrumenten und das Eintauchen in die Klänge und Klangmöglichkeiten der umgebenden Welt übertrugen die Kinder in eigene musikalische Aktion und letztlich Komposition. Beim finalen Konzert stellte das Ensemble L'ART POUR L'ART gemeinsam mit den jungen Beteiligten diese Kompositionen vor.

Astrid Schmeling wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und studierte Flöte bei Aurèle Nicolet und Klavier bei Wilhelm Behrens an der Musikhochschule in Freiburg, einer Hochburg für Neue Musik. Begeistert vom Gestenreichtum, der Bewegtheit und der Rhetorik in der Neuen Musik entwickelte sie ihre musikalische Praxis in diese Richtung. 1983 gründete sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner, dem Schlagzeuger Matthias Kaul, und dem Gitarristen Michael Schröder in Hamburg das Ensemble L'ART POUR L'ART. Gemeinsam fanden sie kurze Zeit später im Alten Forsthaus Habichtshorst in Winsen an der Luhe einen Kreativ-, Arbeits-, Konzert- und Lebensort.

Hier entstand auch die hochgelobte Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen, ein bundesweit bewundertes Vorzeigeprojekt aus Niedersachsen für die Förderung des musikalischen Nachwuchses. Astrid Schmeling, die auch an diversen Hochschulen unterrichtet hat, und Matthias Kaul unternahmen in den halbjährigen Kursen Klangerkundungen und „Horchbildung” mit bis zu zehn Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 19 Jahren. Die Erfahrung der klanglichen Vielfalt von Instrumenten und das Eintauchen in die Klänge und Klangmöglichkeiten der umgebenden Welt übertrugen die Kinder in eigene musikalische Aktion und letztlich Komposition. Beim finalen Konzert stellte das Ensemble L'ART POUR L'ART gemeinsam mit den jungen Beteiligten diese Kompositionen vor.

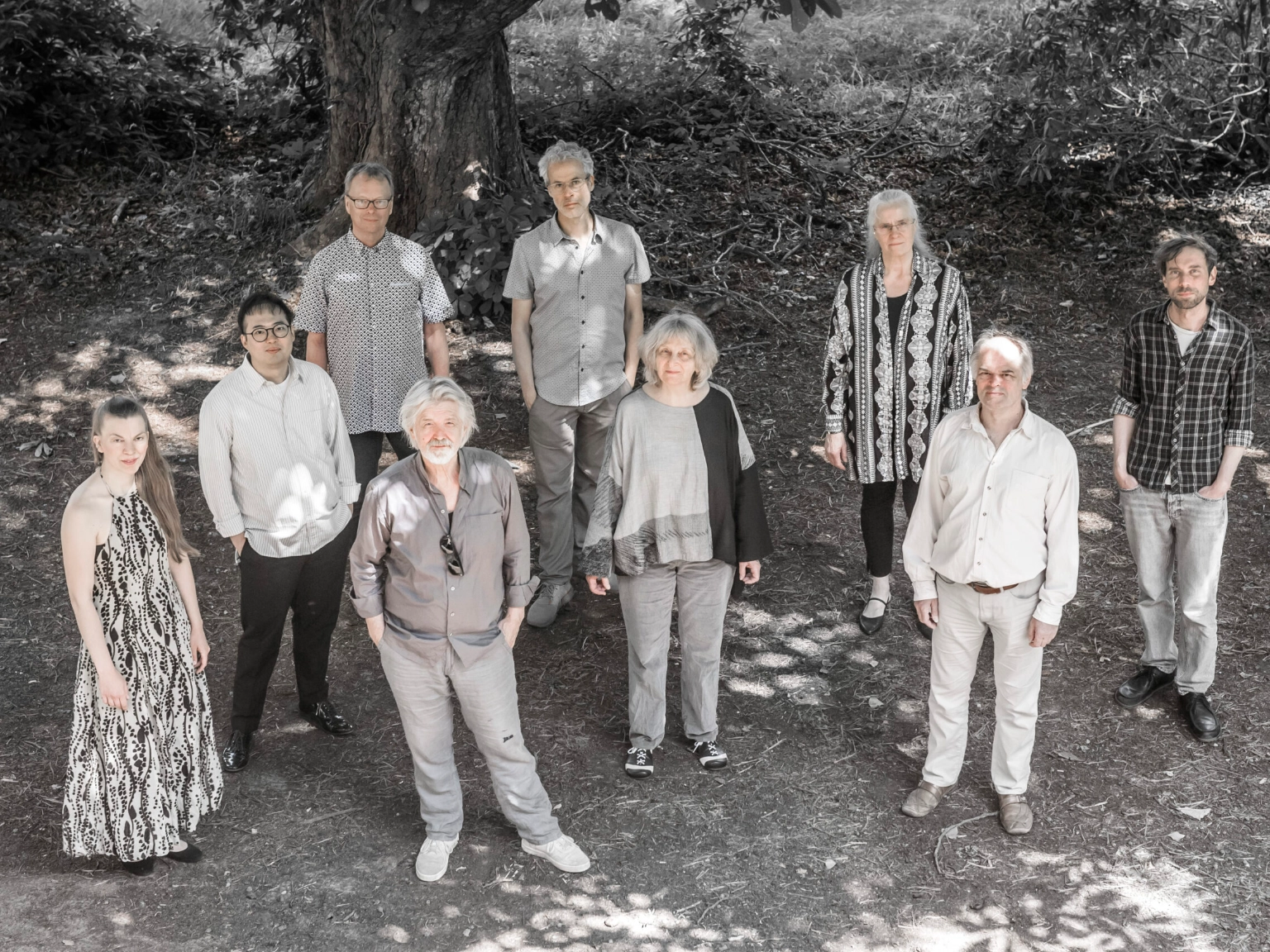

© Ensemble L'ART POUR L'ART, Foto: Achim Duwentäster | Gruppenbild Ensemble L'ART POUR L'ART

Eintauchen in Arten von Welt-Wahrnehmungen: Das Ensemble L'ART POUR L'ART

Das vielfach ausgezeichnete und international hochgelobte Ensemble umfasst einen festen Kreis von Musiker*innen, die je nach erforderlicher Besetzung in unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeiten. 2023 feierte L'ART POUR L'ART sein 40-jähriges Bestehen. Zu den Gründungsmitgliedern Astrid Schmeling, Matthias Kaul und Michael Schröder stießen über die Jahre Ulf Mummert (Gitarre/E-Gitarre), Hartmut Leistritz (Tasteninstrumente), Nele B. Nelle (Klarinette), John Eckardt (Kontrabass), Stefan Troschka (Klangkünstler und Komponist), Anja Gaettens (Violine) und Uschik Choi (Violoncello) hinzu. Die gemeinsame Begeisterung für Neue Musik, für das musikalische Experiment und die große Klangneugier machen das niedersächsische Ensemble zu einem wichtigen Botschafter der zeitgenössischen Kunstmusik. Unter der künstlerischen Leitung von Astrid Schmeling und Matthias Kaul entstanden unzählige Ur- und Erstaufführungen in Zusammenarbeit mit internationalen Komponist*innen, hochgelobte und ausgezeichnete CD-Einspielungen und Rundfunkproduktionen. Das Ensemble konzertiert weltweit und lotet bis heute das Genre und seine Ästhetiken aus. Der Tod von Matthias Kaul 2020 war eine Zäsur, doch führte sie nicht zur Auflösung, sondern zu einem neuen künstlerischen Aufbruch. Heute liegt die künstlerische Leitung bei Astrid Schmeling und Hartmut Leistritz.

Zum Jubiläum des Ensembles entstand 2023 der Podcast Hintergrundrauschen. Astrid Schmeling und Hartmut Leistritz stellen als Hosts Geschichten rund um das Ensemble und das Leben mit aktueller Gegenwartsmusik vor. Hören Sie doch einmal rein!

Zum Jubiläum des Ensembles entstand 2023 der Podcast Hintergrundrauschen. Astrid Schmeling und Hartmut Leistritz stellen als Hosts Geschichten rund um das Ensemble und das Leben mit aktueller Gegenwartsmusik vor. Hören Sie doch einmal rein!

© Ensemble L'ART POUR L'ART | Filmstill Jubiläumskonzert L'ART POUR L'ART

Ich bin mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an den externen Anbieter dieses Dienstes einverstanden. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

© Urbanes Leben im Vorübergehen, in der Leichtigkeit genießen oder sich verlieren – die Flüchtigkeit des Flanierens braucht Zeit. Dieses Paradox steckt in den Möglichkeitsräumen der Passage, in den Verheißungen, in den Assoziationssprüngen, den unvollendeten Gedanken und plötzlichen Anwehungen, die sofort wieder verschwinden.

Passagen als Weg durch 40 Jahre Ensemble-Geschichte in der Version für das Treppenhaus im Künstlerhaus Hannover: Die situative Klanginstallation von Neo Hülcker und Stefan Troschka in einer Dokumentation von Karsten Wiesel.

Ensemble L’ART POUR L’ART:

Astrid Schmeling (Flöte), Nele B. Nelle (Klarinette), Michael Schröder und Ulf Mummert (Gitarre), John Eckhardt (Kontrabass), Hartmut Leistritz (Toy-Piano), Lea Mummert und Gustav Baier (Assistenz)

|

Jubiläumskonzert L'ART POUR L'ART: Passagen 2

40 Jahre Ensemble L'ART POUR L'ART

Jubiläumskonzert Passagen 2 im Künstlerhaus Hannover

© Ensemble L'ART POUR L'ART | Konzertimpression des Ensembles L'ART POUR L'ART

Kultureller Idealraum – Die besondere Konzertreihe „ZuHören in Winsen”

Im Alten Forsthaus Habichtshorst – vom Ensemble liebevoll Zauberhütte genannt – im ländlichen Winsen an der Luhe richtet das Ensemble L'ART POUR L'ART seit vielen Jahren die Konzertreihe „ZuHören in Winsen” aus. Die Konzertabende bieten besondere Erlebnisse und verknüpfen die Neue Musik direkt und unmittelbar mit Lebenserfahrung. Die Musiker*innen erschaffen hier einen Idealraum, in dem zeitgenössische Musik als Schnittpunkt der Kommunikation erlebbar wird – diskursiv und respektvoll, fantasieanregend und offen. Dazu werden jeweils Gäste aus ganz anderen Professionen und Lebenswelten eingeladen. Gemeinsam mit ihnen wird ein Rahmen aufgespannt, in dessen Zentrum es um Hören und Zuhören geht. Davon gehen intensive Gespräche, eine Kontextualisierung durch Musik und eine unmittelbare Begegnung von Publikum, Gästen und Musiker*innen aus.

2025 wurde bereits mit Prof. Dr. Christian Schwanenberger vom Forschungsinstitut DESY/Universität Hamburg über Visions fugitives (Flüchtige Visionen) gesprochen, Erscheinungen, die sich im physikalisch-akustischen Raum entfalten und mit dem Fotografen Achim Duwentäster über die Schönheit an der Grenze zwischen Erkennbarem und Unerkennbarem.

Am 7. November 2025 steht der nächste Termin der Konzertreihe an. Unter dem Titel „Solitude” stehen das Verstehen und der Übergang von Empfindung zur Sprache im Mittelpunkt. Zu Gast ist die Kognitionspsychologin Prof. Dr. Barbara Kaup von der Universität Tübingen. Das Ensemble L'ART POUR L'ART spielt Kompositionen von Sara Glojnarić, Marijana Janevska, Yair Klartag, Younghi Pagh-Paan und Judit Varga. Es spielt das Ensemble L’ART POUR L’ART mit Astrid Schmeling (Flöte), Nele B. Nelle (Klarinette), Anja Gaettens (Violine), Uschik Choi (Violoncello), Michael Schröder (Gitarre), Hartmut Leistritz (Klavier, mus. Leitung), und Stefan Troschka (Klangregie).

2025 wurde bereits mit Prof. Dr. Christian Schwanenberger vom Forschungsinstitut DESY/Universität Hamburg über Visions fugitives (Flüchtige Visionen) gesprochen, Erscheinungen, die sich im physikalisch-akustischen Raum entfalten und mit dem Fotografen Achim Duwentäster über die Schönheit an der Grenze zwischen Erkennbarem und Unerkennbarem.

Am 7. November 2025 steht der nächste Termin der Konzertreihe an. Unter dem Titel „Solitude” stehen das Verstehen und der Übergang von Empfindung zur Sprache im Mittelpunkt. Zu Gast ist die Kognitionspsychologin Prof. Dr. Barbara Kaup von der Universität Tübingen. Das Ensemble L'ART POUR L'ART spielt Kompositionen von Sara Glojnarić, Marijana Janevska, Yair Klartag, Younghi Pagh-Paan und Judit Varga. Es spielt das Ensemble L’ART POUR L’ART mit Astrid Schmeling (Flöte), Nele B. Nelle (Klarinette), Anja Gaettens (Violine), Uschik Choi (Violoncello), Michael Schröder (Gitarre), Hartmut Leistritz (Klavier, mus. Leitung), und Stefan Troschka (Klangregie).

4 Fragen an Astrid Schmeling

© Ensemble L'ART POUR L'ART | Konzertimpression des Ensembles L'ART POUR L'ART

Das Ensemble L’ART POUR L’ART gibt es jetzt seit 42 Jahren. Was bedeutet „die Kunst um der Kunst Willen” für Sie in der heutigen Zeit?

Der ästhetische Begriff „l’art pour l’art“ im Frankreich des 19. Jahrhunderts steht für einen Emanzipationsversuch der Kunst. Ihre Vertreter*innen, vor allem Literat*innen, forderten die Unabhängigkeit der Kunst, frei von Gebrauchswert, Verkitschung und politischer Instrumentalisierung. Kunst sollte der Ort sein, an dem sich künstlerische Gedanken frei ausdrücken können, ohne an einen Nutzen außerhalb der Kunst zu denken. Eine Klarheit, die ihre ganze Schönheit in dieser Konzentration entfaltet. Die „l‘art pour l’art“-Künstler*innen vertraten ihre Position vehement und herausfordernd, sie lenkten damit eine Aufmerksamkeit auf die Rolle von Kunst, wie sie zuvor noch nie gesehen worden war. Die Kunstwelt fühlte sich durchaus angegriffen – dies und die Selbstinszenierung der Bohemiens in der Folge führten dazu, dass der Begriff „l‘art pour l’art“ bis heute kritisch betrachtet wird.

Als Ensemble L’ART POUR L’ART reizt uns die emanzipatorische Kraft. Das Widerständige, Eigensinnige, für das ständig neu gefunden werden muss, was es in einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang bedeutet. Ich bin angezogen von dem schillernden Widerspruch; denn es gibt sie nicht, diese Reinheit des künstlerischen Gedankens. Jede Antithese befindet sich in Korrelation der Verhältnisse. Diese Spannung sichtbar zu machen ist unsere Deutung von L’ART POUR L’ART. Bis heute suche ich in der Kuration unserer Programme jährlich nach gesellschaftlichen Bezügen der Kunst einerseits und zum anderen nach einer innermusikalischen Schönheit, deren Aufrichtigkeit herausfordernd imaginierende Energien freisetzen kann. L’ART POUR L’ART bedeutet für mich Humanismus via Kunst und damit Sozialität. Es bedeutet künstlerisches Denken weitab von vorgestanzten Mustern. Ein In-der-Welt-Sein und zugleich einen Schritt zurückzutreten, um der Gegenwart zuhören, sie beobachten zu können. In dieser Deutung hat der Name L’ART POUR L’ART in all den Jahren nichts an Aktualität verloren und gewinnt in der jetzigen Zeit geradezu an Brisanz. Die Haltung in dieser Arbeit ist gerade so wichtig wie noch nie.

Als Ensemble L’ART POUR L’ART reizt uns die emanzipatorische Kraft. Das Widerständige, Eigensinnige, für das ständig neu gefunden werden muss, was es in einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang bedeutet. Ich bin angezogen von dem schillernden Widerspruch; denn es gibt sie nicht, diese Reinheit des künstlerischen Gedankens. Jede Antithese befindet sich in Korrelation der Verhältnisse. Diese Spannung sichtbar zu machen ist unsere Deutung von L’ART POUR L’ART. Bis heute suche ich in der Kuration unserer Programme jährlich nach gesellschaftlichen Bezügen der Kunst einerseits und zum anderen nach einer innermusikalischen Schönheit, deren Aufrichtigkeit herausfordernd imaginierende Energien freisetzen kann. L’ART POUR L’ART bedeutet für mich Humanismus via Kunst und damit Sozialität. Es bedeutet künstlerisches Denken weitab von vorgestanzten Mustern. Ein In-der-Welt-Sein und zugleich einen Schritt zurückzutreten, um der Gegenwart zuhören, sie beobachten zu können. In dieser Deutung hat der Name L’ART POUR L’ART in all den Jahren nichts an Aktualität verloren und gewinnt in der jetzigen Zeit geradezu an Brisanz. Die Haltung in dieser Arbeit ist gerade so wichtig wie noch nie.

Das Besondere an Ihrer Konzertreihe „ZuHören in Winsen” im Alten Forsthaus Habichtshorst sind die Gäste. Sie haben unter anderem einen Imker, eine Psychiaterin, einen KFZ-Meister, einen Sternekoch begrüßt. Wie kam es zu dieser besonderen Verknüpfung und zum Namen „ZuHören in Winsen”? Welcher Gast ist Ihnen in besonderer Erinnerung?

Ich möchte ein wenig justieren und sagen: Das Besondere an der Konzertreihe ist die Verknüpfung zwischen den Gesprächspartner*innen und dem Konzertprogramm. Ich kann in einen Vortrag z. B. über Innenarchitektur gehen und bekomme zur Abwechslung zwischendurch als musikalische Möblierung Satie-Stücke präsentiert. Oder ich höre in einem Konzert das Wohltemperierte Klavier von Bach und zuvor einen Einführungsvortrag über die Suche von Andreas Werckmeister nach einem Stimmungsverhältnis, die das Spielen verschiedener Tonarten ermöglichte, ohne dass das Instrument umgestimmt werden musste. In beiden Fällen gibt es eine Hierarchie: Im ersten Fall dekoriert Satie den Vortrag, im zweiten erklärt der Vortrag, wie Bach das Wohltemperierte Klavier schreiben konnte.

„ZuHören in Winsen“ illustriert und erklärt gar nichts. Es ist auch weniger ein Vortrag, den unsere Gäste halten; sie kommen, bringen sich und ihr Fachwissen mit, eigentlich unvorbereitet, und haben den Mut, sich von unseren Fragen (wir Musiker*innen fangen an, das Publikum macht ggf. weiter) überraschen zu lassen. Was herauskommt ist keineswegs die wissenschaftliche Abhandlung eines Gegenstands oder eine Unterrichtsstunde, sondern es passiert etwas anderes mit vielen kleinen Umwegen, Fragen zu scheinbaren Nebenschauplätzen, Geschichten, die aus dem Publikum kommen, gemeinsames Weiterdenken, Kontexte.

Das Konzert ist mit diesem Gespräch mit feinen, unsichtbaren Fäden verbunden. Es gibt eigentlich nie einen 1:1 – Bezug; die Musikstücke nehmen vielleicht ein Detail auf, es gibt Berührung am Rande, andere Aspekte des für den Abend gesetzten Themas scheinen auf. Das Programm ist abwechslungsreich in Charakter und Ästhetik und macht ein Fenster auf in verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu hören. Am Ende hat das Publikum viel Verschiedenartiges erlebt, das doch mittels diverser Assoziationssprünge ineinander verschlungen ist.

Als Matthias Kaul und ich an einem heißen Sonntagnachmittag beim Eis in einem Café in Lauenburg mit Blick auf die Elbe saßen und über dieses Konzept nachdachten, waren zwei Fragen richtungsweisend:

a) Wir stellten fest, dass das Zuhören in der Gesellschaft nicht gut ausgebildet ist. Wie oft verlaufen Begegnungen im Vortragen des subjektiven Meinens, in einem Aufschnappen von landauf landab durchdeklinierten Schlagworten, die ein weiteres Mal in ihren medial verbreiteten Argumentationsketten wiederholt werden. Zuhören braucht Ruhe, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft zu verstehen, was das Gegenüber zu sagen hat. Was kann man als Konzertform erfinden, um das einsame Sich-durchsetzen-Wollen und Schon-immer-gewusst-Haben auszuhebeln bzw. ganz unnötig zu machen? Zumal es sich um aktuelle Gegenwartsmusik handelt, für die in einer Mittelstadt wie Winsen bis dahin keinerlei Hörerfahrung gesammelt wurde? Um den Stress aus der Kommunikation herauszunehmen, dem Fremdeln vor Neuem Leichtigkeit zu verleihen?

b) Von Anfang an hat uns ja interessiert zu zeigen, dass gegenwärtige Kunstmusik nicht etwa eine Art intellektuelle Sekte in der Musikwelt darstellt, sondern sich parallel zu anderen Bereichen in unserer Gesellschaft entwickelt, sogar mehr als zunächst vermutet enge Zusammenhänge mit anderen Berufen aufweist; gleichgültig, ob es sich um Handwerk, Wissenschaft, Wirtschaft oder andere Künste handelt. Es sind jedenfalls Berufe, in denen sich Ausübende wie wir in der Neuen Musik am besten sehr gut auskennen sollten, wenn die Sache klappen soll. Nerd trifft Nerd. Warum also nicht für ein Konzert namens „Ohrenschmaus“ einen Produkt-Manager von Bahlsen einladen, der über das Sounddesign von Keksen nachdenkt, damit beim Genießen neben Geschmack und Aussehen auch der Hörsinn mit einbezogen wird? Frei nach dem Mantra bei Bahlsen: Entwickle den blauen Keks, der pfeift! Wir haben im Konzert natürlich keine Kekse gegessen, das verträgt sich schlecht mit manchen Instrumenten. Aber es gab ein Programm voller delikater, differenzierter Artikulationsklänge; wie z. B. in einem Stück, in dem Popcorn ausgebacken wurde, vier Schlagzeuger um den Topf herum sitzen und den entstehenden Klang musikalisch verlängern und variieren, während ein Schauspieler Texte über das Schmecken, Kauen und Verdauen rezitiert. Niemand von den Ausführenden durfte eine Miene verziehen, als das Popcorn begann, aus dem Topf heraus im Haar oder im Hemd der Schlagzeuger zu landen, sehr hübsche Bögen im Springen beschrieb, bevor es auf dem Boden landete. Dies und die Performance des Schauspielers waren wirklich sehr komisch; das Publikum konnte sich schier nicht halten vor Lachen.

Oder das Konzert mit „pAp“ zu Ehren von Hespos, das in einer Autowerkstatt in Winsen stattfand, für das drei alte Autos vom Schrott geholt und präpariert werden mussten – es bestand die Gefahr, dass die Motoren beim Zünden explodieren, also musste die Feuerwehr mit Schutzkleidung und dicken Schläuchen parat stehen. Dem Kfz-Meister kamen große Aufgaben zu: Er hatte sich auszudenken, wie die Autos frisiert werden müssen, klärte uns im Vorgespräch darüber auf, wie er über Geräusche und Getöne Schäden an Autos diagnostiziert und hatte laut Partitur noch die Rolle des Arbeiters, der den Dirigenten mit Schutzbrille ausstattet, zum Starten der Autos geleitet und die Motorhaube öffnet. Es war auch Klavier im Stück besetzt, aber der Pianist hatte nur einen Akkord zu spielen; ansonsten schob er den Flügel durch die Werkstatt über ausgestreute Gewürznelken, dabei zahllose zuschnappende Mausefallen anstoßend. Mit der Zeit breitete sich ein seltsames Aroma zwischen Gewürznelken und kaputten Automotoren aus.

Ein drittes Beispiel, „Mailärm“ handelte von den lebhaften Klängen draußen, wie sie sich vor allem im Frühling durch die Tiere entfalten. Wir luden einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni Würzburg ein, der über Insekten forschte. Wir wollten erfahren, wie Bienen miteinander kommunizieren, ob sie hören, welche Farben sie sehen, wie sie sich orientieren. Im Publikum sahen wir Menschen, die noch nie in einem ZuHören-Konzert waren; der halbe Saal war voll von Hobby-Imkern aus der ganzen Umgebung, die sich ziemlich gut auskannten mit ihren Bienenvölkern, aber jetzt darüber hinaus von einem Wissenschaftler Genaueres wissen wollten. Es ergaben sich lebhafte Gespräche; für das Konzertprogramm hatte Matthias Kaul ein Stück geschrieben, in dem Bienenklänge via Talk-Box in Blasinstrumente geleitet, durch Multiphonics und bestimmte Griffe eingefärbt wurden, zum Schluss erklang das Quaken der Bienenkönigin. Und die Hobby-Imker blieben zum Konzert, berührt und begeistert.

Und so weiter. Kein Abend ist wie der andere. Der Ablauf gleicht fast einem Ritual und gibt Halt; die Inhalte sind so verschieden wie die Blicke auf die Welt. Wie kann man das zusammenfassen? Die Reihe ZuHören in Winsen ist eine Feier des Hörens und es gibt etwas zu hören. Wir lernen alle. Alle bringen ihre Kompetenzen mit – das Publikum, die Gäste, das Ensemble, das Restaurant, das den Imbiss liefert. Alle erfahren wir etwas Neues und erleben den für diesen Abend gesetzten thematischen Kontext. Es ist eine Freude für alle. „ZuHören in Winsen“ ist ein Vermittlungsprojekt ohne Vermittlung. Belehrung und Pädagogik bleiben draußen.

Denkt man an die Diskussion der letzten Jahre über die Erweiterung des Kunstbegriffs, an die genreübergreifenden, performativen Arbeiten bis hin zu den Vollzügen in der künstlerischen Arbeit, könnte man für „ZuHören in Winsen“ den Begriff „Gesamtkunstwerk“ in den Mund nehmen. Vielleicht kommt das am Ende dabei heraus, aber die Beweggründe für das Konzept waren andere: Es geht um die Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen über das Medium aktueller Kunstmusik in ihrer Einbettung und erstreckt sich somit – speziell an diesem Ort, in dieser Stadt – in den Sozialraum.

„ZuHören in Winsen“ illustriert und erklärt gar nichts. Es ist auch weniger ein Vortrag, den unsere Gäste halten; sie kommen, bringen sich und ihr Fachwissen mit, eigentlich unvorbereitet, und haben den Mut, sich von unseren Fragen (wir Musiker*innen fangen an, das Publikum macht ggf. weiter) überraschen zu lassen. Was herauskommt ist keineswegs die wissenschaftliche Abhandlung eines Gegenstands oder eine Unterrichtsstunde, sondern es passiert etwas anderes mit vielen kleinen Umwegen, Fragen zu scheinbaren Nebenschauplätzen, Geschichten, die aus dem Publikum kommen, gemeinsames Weiterdenken, Kontexte.

Das Konzert ist mit diesem Gespräch mit feinen, unsichtbaren Fäden verbunden. Es gibt eigentlich nie einen 1:1 – Bezug; die Musikstücke nehmen vielleicht ein Detail auf, es gibt Berührung am Rande, andere Aspekte des für den Abend gesetzten Themas scheinen auf. Das Programm ist abwechslungsreich in Charakter und Ästhetik und macht ein Fenster auf in verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu hören. Am Ende hat das Publikum viel Verschiedenartiges erlebt, das doch mittels diverser Assoziationssprünge ineinander verschlungen ist.

Als Matthias Kaul und ich an einem heißen Sonntagnachmittag beim Eis in einem Café in Lauenburg mit Blick auf die Elbe saßen und über dieses Konzept nachdachten, waren zwei Fragen richtungsweisend:

a) Wir stellten fest, dass das Zuhören in der Gesellschaft nicht gut ausgebildet ist. Wie oft verlaufen Begegnungen im Vortragen des subjektiven Meinens, in einem Aufschnappen von landauf landab durchdeklinierten Schlagworten, die ein weiteres Mal in ihren medial verbreiteten Argumentationsketten wiederholt werden. Zuhören braucht Ruhe, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft zu verstehen, was das Gegenüber zu sagen hat. Was kann man als Konzertform erfinden, um das einsame Sich-durchsetzen-Wollen und Schon-immer-gewusst-Haben auszuhebeln bzw. ganz unnötig zu machen? Zumal es sich um aktuelle Gegenwartsmusik handelt, für die in einer Mittelstadt wie Winsen bis dahin keinerlei Hörerfahrung gesammelt wurde? Um den Stress aus der Kommunikation herauszunehmen, dem Fremdeln vor Neuem Leichtigkeit zu verleihen?

b) Von Anfang an hat uns ja interessiert zu zeigen, dass gegenwärtige Kunstmusik nicht etwa eine Art intellektuelle Sekte in der Musikwelt darstellt, sondern sich parallel zu anderen Bereichen in unserer Gesellschaft entwickelt, sogar mehr als zunächst vermutet enge Zusammenhänge mit anderen Berufen aufweist; gleichgültig, ob es sich um Handwerk, Wissenschaft, Wirtschaft oder andere Künste handelt. Es sind jedenfalls Berufe, in denen sich Ausübende wie wir in der Neuen Musik am besten sehr gut auskennen sollten, wenn die Sache klappen soll. Nerd trifft Nerd. Warum also nicht für ein Konzert namens „Ohrenschmaus“ einen Produkt-Manager von Bahlsen einladen, der über das Sounddesign von Keksen nachdenkt, damit beim Genießen neben Geschmack und Aussehen auch der Hörsinn mit einbezogen wird? Frei nach dem Mantra bei Bahlsen: Entwickle den blauen Keks, der pfeift! Wir haben im Konzert natürlich keine Kekse gegessen, das verträgt sich schlecht mit manchen Instrumenten. Aber es gab ein Programm voller delikater, differenzierter Artikulationsklänge; wie z. B. in einem Stück, in dem Popcorn ausgebacken wurde, vier Schlagzeuger um den Topf herum sitzen und den entstehenden Klang musikalisch verlängern und variieren, während ein Schauspieler Texte über das Schmecken, Kauen und Verdauen rezitiert. Niemand von den Ausführenden durfte eine Miene verziehen, als das Popcorn begann, aus dem Topf heraus im Haar oder im Hemd der Schlagzeuger zu landen, sehr hübsche Bögen im Springen beschrieb, bevor es auf dem Boden landete. Dies und die Performance des Schauspielers waren wirklich sehr komisch; das Publikum konnte sich schier nicht halten vor Lachen.

Oder das Konzert mit „pAp“ zu Ehren von Hespos, das in einer Autowerkstatt in Winsen stattfand, für das drei alte Autos vom Schrott geholt und präpariert werden mussten – es bestand die Gefahr, dass die Motoren beim Zünden explodieren, also musste die Feuerwehr mit Schutzkleidung und dicken Schläuchen parat stehen. Dem Kfz-Meister kamen große Aufgaben zu: Er hatte sich auszudenken, wie die Autos frisiert werden müssen, klärte uns im Vorgespräch darüber auf, wie er über Geräusche und Getöne Schäden an Autos diagnostiziert und hatte laut Partitur noch die Rolle des Arbeiters, der den Dirigenten mit Schutzbrille ausstattet, zum Starten der Autos geleitet und die Motorhaube öffnet. Es war auch Klavier im Stück besetzt, aber der Pianist hatte nur einen Akkord zu spielen; ansonsten schob er den Flügel durch die Werkstatt über ausgestreute Gewürznelken, dabei zahllose zuschnappende Mausefallen anstoßend. Mit der Zeit breitete sich ein seltsames Aroma zwischen Gewürznelken und kaputten Automotoren aus.

Ein drittes Beispiel, „Mailärm“ handelte von den lebhaften Klängen draußen, wie sie sich vor allem im Frühling durch die Tiere entfalten. Wir luden einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni Würzburg ein, der über Insekten forschte. Wir wollten erfahren, wie Bienen miteinander kommunizieren, ob sie hören, welche Farben sie sehen, wie sie sich orientieren. Im Publikum sahen wir Menschen, die noch nie in einem ZuHören-Konzert waren; der halbe Saal war voll von Hobby-Imkern aus der ganzen Umgebung, die sich ziemlich gut auskannten mit ihren Bienenvölkern, aber jetzt darüber hinaus von einem Wissenschaftler Genaueres wissen wollten. Es ergaben sich lebhafte Gespräche; für das Konzertprogramm hatte Matthias Kaul ein Stück geschrieben, in dem Bienenklänge via Talk-Box in Blasinstrumente geleitet, durch Multiphonics und bestimmte Griffe eingefärbt wurden, zum Schluss erklang das Quaken der Bienenkönigin. Und die Hobby-Imker blieben zum Konzert, berührt und begeistert.

Und so weiter. Kein Abend ist wie der andere. Der Ablauf gleicht fast einem Ritual und gibt Halt; die Inhalte sind so verschieden wie die Blicke auf die Welt. Wie kann man das zusammenfassen? Die Reihe ZuHören in Winsen ist eine Feier des Hörens und es gibt etwas zu hören. Wir lernen alle. Alle bringen ihre Kompetenzen mit – das Publikum, die Gäste, das Ensemble, das Restaurant, das den Imbiss liefert. Alle erfahren wir etwas Neues und erleben den für diesen Abend gesetzten thematischen Kontext. Es ist eine Freude für alle. „ZuHören in Winsen“ ist ein Vermittlungsprojekt ohne Vermittlung. Belehrung und Pädagogik bleiben draußen.

Denkt man an die Diskussion der letzten Jahre über die Erweiterung des Kunstbegriffs, an die genreübergreifenden, performativen Arbeiten bis hin zu den Vollzügen in der künstlerischen Arbeit, könnte man für „ZuHören in Winsen“ den Begriff „Gesamtkunstwerk“ in den Mund nehmen. Vielleicht kommt das am Ende dabei heraus, aber die Beweggründe für das Konzept waren andere: Es geht um die Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen über das Medium aktueller Kunstmusik in ihrer Einbettung und erstreckt sich somit – speziell an diesem Ort, in dieser Stadt – in den Sozialraum.

Sie haben über viele Jahre Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kompositionsklasse experimentelle und Neue Musik nahe gebracht. Hat diese Erfahrung und die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen auch Ihre Wahrnehmung und Ihre Musik verändert?

Ich glaube nicht, dass die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in der Kompositionsklasse die Musik, die ich mache, verändert hat. Die Welt der zeitgenössischen Musik ist in ihren ästhetischen und gedanklichen Perspektiven riesig groß und ja immer nach vorne offen, und zu diesem Kosmos tragen die Kinder und Jugendlichen das Ihre bei. Aber ganz sicher hat sich meine Wahrnehmung erweitert und geschärft. Auch im Zentrum dieser Arbeit steht das Hören (sowohl das Zuhören als auch die hörende Imagination); denn vor jeder Lautgebung steht das Hören. Das bedeutet Respekt, sowohl genaue Wahrnehmung des Gegenübers (gleichgültig, ob Lebewesen oder Objekt) als auch ein Zurücktreten, genug Raum zur Entfaltung des Klanges bis hin zur Resonanz im eigenen Inneren. Das heißt, ich versuche genau zu hören, was die Kinder sagen, wahrzunehmen, wie sie denken, selbst hören und ihre Experimente machen. Ich frage so lange nach, bis ich es verstanden habe oder frage dann aus meinem Musikerinnen-Dasein und meiner Erfahrung heraus so, dass sie im Dialog vielleicht auf neue Gedanken, neue Vorstellungen kommen, die ihre musikalische Erfindungsgabe ausbilden. Von welchen Versuchsanordnungen, Spielen und Improvisationen dieses Hören, Wahrnehmen und Fragen begleitet ist, hängt ganz und gar von dem einzelnen Kind oder Jugendlichen ab. Diese begleitende Wahrnehmung und das „Mit-Imaginieren“ haben mich enorm bereichert; denn es ist nie gleich. Auch die Grenzen des Machbaren nicht zu eng zu stecken, d. h. erst sehr spät zu entscheiden, was wir tatsächlich umsetzen können, bestärkt auch meine künstlerische Fantasie und Risikobereitschaft. Natürlich ist die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen generell eine große Freude.

Impressionen der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen

© Ensemble L'ART POUR L'ART | Impression eines Chorkurses im Rahmen der Kompositionsklasse des Ensembles L'ART POUR L'ART, 2011

© Ensemble L'ART POUR L'ART | Impression eines Chorkurses im Rahmen der Kompositionsklasse des Ensembles L'ART POUR L'ART, 2011

© Achim Duwentäster | Impression des Kompositionsunterrichts der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen

© Achim Duwentäster | Impression des Kompositionsunterrichts der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen

© Achim Duwentäster | Impression des Kompositionsunterrichts der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen

© Achim Duwentäster | Impression des Kompositionsunterrichts der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen

© Achim Duwentäster | Premiere des Musiktheaters „Schattenhaft” der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen 2015 im Staatstheater Hannover

© Achim Duwentäster | Premiere des Musiktheaters „Schattenhaft” der Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche Winsen 2015 im Staatstheater Hannover

Das Ensemble L’ART POUR L’ART ist am 22. November 2025 im Theater in der List beim Musik 21 Festival 2025 zu erleben. Worauf kann sich das Publikum freuen?

„Handtänze“ am 22. November im Rahmen des Musik 21 Festivals ist ein zauberhaftes interdisziplinäres Projekt. Gerade hatten wir eine intensive Probenphase, die sehr aufregend war. Vier Komponist*innen, vier Tänzer*innen aus der Berliner Kompagnie von Isabelle Schad und das Ensemble L’ART POUR L’ART mit ebenfalls vier Musiker*innen kommen hier zusammen und erarbeiten etwas, das es in der Form noch nicht gegeben hat. Normalerweise entwickeln Tänzer*innen auf der Basis einer bereits bestehenden Musik eine Choreographie. Hier sollten sie den Anfang machen. Die Komponist*innen reisten nach Berlin, um sich die Vorschläge der Tänzer*innen anzusehen; diese hörten sich frühere Arbeiten der Komponist*innen an, woraus die Entscheidung getroffen wurde, wer mit welcher Musik besonders sympathisiert. So entwickelten sich Teams: Immer ein Tänzer*innen-Paar, wechselnd wie in einem Reigen, arbeitet mit einer*m Komponist*in zusammen. Nun entstanden die Stücke, das Ensemble L’ART POUR L’ART studierte die Musik ein, verschickte Aufnahmen an die Tänzer*innen, die ihre Ideen nun weiterentwickelten. Herausgekommen sind sehr schöne Kompositionen, bestehend aus den Elementen Tanz und Musik, die keineswegs 1:1 aufeinander fallen, sondern Motive des anderen vorwegnehmen oder später beantworten oder ganz kontrapunktisch gesetzt sind. Die Tänzer*innen bewegen sich auf der Bühne, aber im Fokus steht der Tanz der Hände – nicht zuletzt auch die der Musiker*innen im Spiel ihrer Instrumente. Die Stücke sind im Charakter sehr unterschiedlich; es wird großen Spaß machen, sich dieses Tanztheater anzusehen und zu hören.

Beteiligt sind Johanna Ackva, Forough Fami, Yen Lee und Aya Toraiwa (Tanz und Choreographie), Francisco C. Goldschmidt, Irini Amargianaki, Francesco Ciurlo und Oxana Omelchuk (Komposition), das Ensemble L’ART POUR L’ART mit Astrid Schmeling (Flöte), Uschik Choi (Violoncello), Ulf Mummert (E-Gitarre) und Teresa Grebchenko (Percussion) sowie Isabelle Schad (Konzept und Dramaturgie).

Beteiligt sind Johanna Ackva, Forough Fami, Yen Lee und Aya Toraiwa (Tanz und Choreographie), Francisco C. Goldschmidt, Irini Amargianaki, Francesco Ciurlo und Oxana Omelchuk (Komposition), das Ensemble L’ART POUR L’ART mit Astrid Schmeling (Flöte), Uschik Choi (Violoncello), Ulf Mummert (E-Gitarre) und Teresa Grebchenko (Percussion) sowie Isabelle Schad (Konzept und Dramaturgie).

L'ART POUR L'ART live erleben

Am 22. November 2025 im Rahmen des Musik 21 Festivals in Hannover

Mehr erfahren auf der Website von Musik 21 Niedersachsen